○常陸太田市生産緑地地区の指定及び管理に関する要項

平成22年2月1日

告示第6号

(目的)

第1条 この要項は、生産緑地法(昭和49年法律第68号。以下「法」という。)に基づく常陸太田市における生産緑地地区の指定に関し、必要な事項を定めることにより、農林漁業との調整を図りつつ、良好な都市環境の形成に資することを目的とする。

(1) 一団の農地等の区域とは、道路、水路等(農業用道路、農業用水路等を除く。以下の各号において同じ。)により分断されていない物理的に一体的で地形的なまとまりを有している農地等の区域をいう。道路、水路等が介在している場合であっても、それらがおおむね幅員4メートル以下の小規模のもので、かつ、これらの道路、水路等及び農地等が物理的に一体牲を有していると認められるときは、一団の農地等の区域として取り扱うことができるものとする。

(2) 農業従事者とは、生産緑地地区内で所有権若しくは経営権を有する者又は主要な働き手である者をいう。

(生産緑地地区指定の要件)

第3条 市街化区域内にある農地等で、次に掲げるすべての条件に該当する一団の農地等の区域については、必要に応じて都市計画に生産緑地地区を定めるものとする。

(1) 公害又は災害の防止、農林業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公共施設等の用に供する土地として適しているもの。ただし、周囲を塀で囲まれている農地及び営農されていない農地は、この限りでない。

(2) 一区域の面積が1,000m2以上の規模を有する一団の農地等の区域であり、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項又は同法第42条第2項に規定する道路に接していること。

(3) 農業従事者、用排水、日照及び通風等の状況を勘案して、農業の継続が可能である条件を満たしていること。

(4) 第1号の規定により周辺の都市環境と調和する農業形態を有している必要性から、農業用施設のうち畜産関係の施設を含まないこと。

(5) 指定区域内の土地に関する権利を有する者全員の同意が得られること。

(6) 計画的な市街地整備に支障のないものとして、次のような区域を含まないこと。

ア おおむね5年以内に事業着手の見込みがある都市施設区域内

イ その他法令等により制限のある区域

ウ 農地法(昭和27年法律第229号)の規定による転用の届出が行われているもの。ただし、法第8条第2項に規定する施設のための転用の届出を行ったものについては、この限りでない。

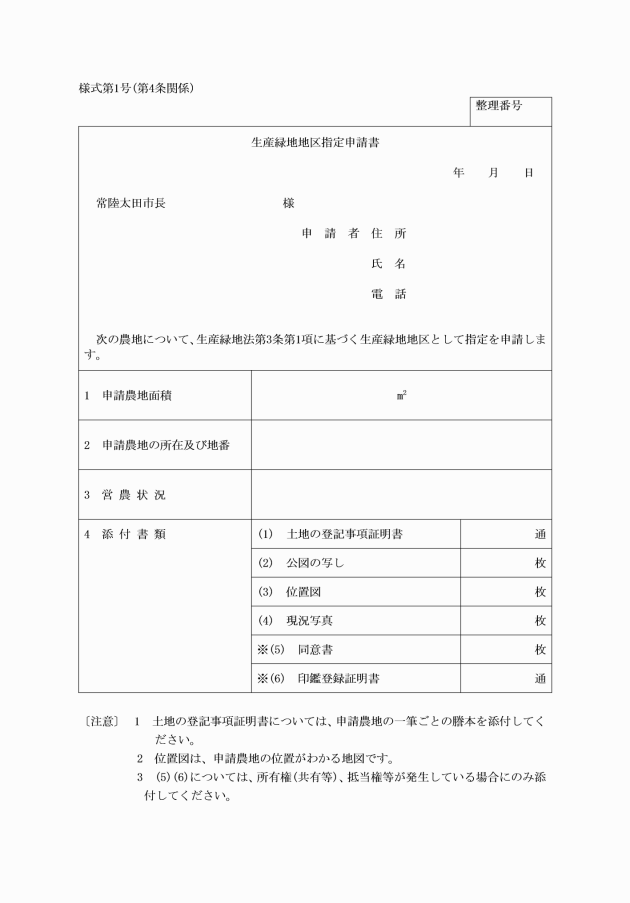

(生産緑地地区指定の申請)

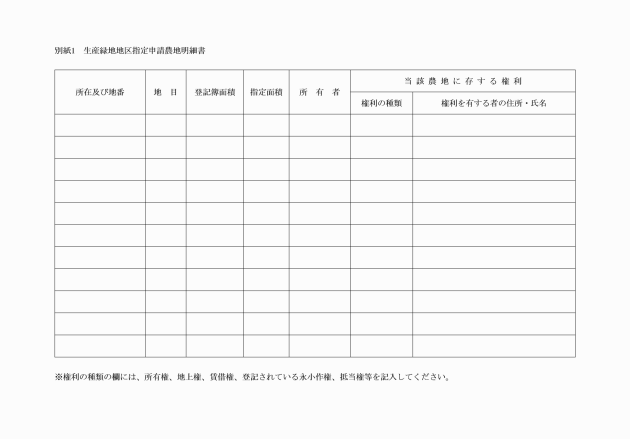

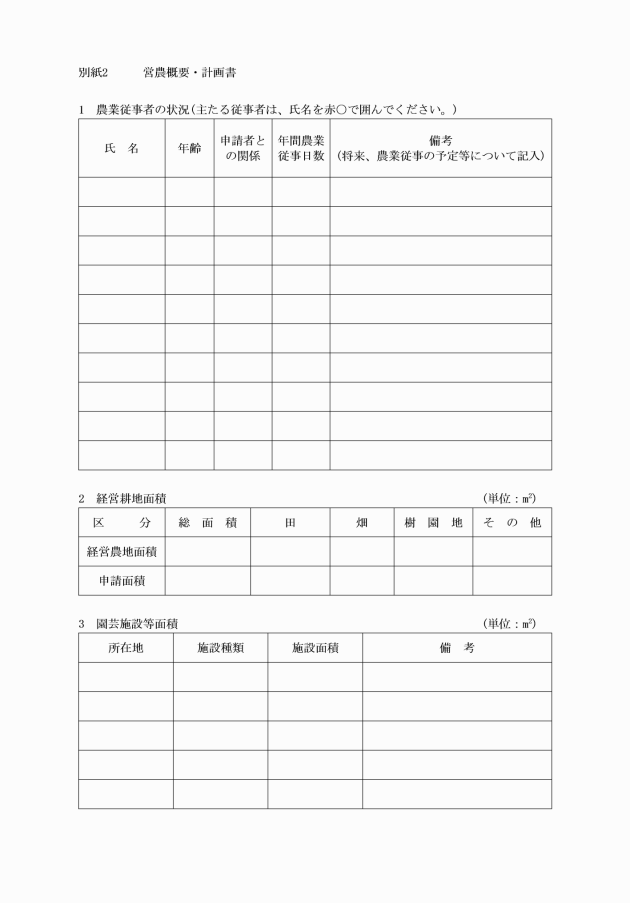

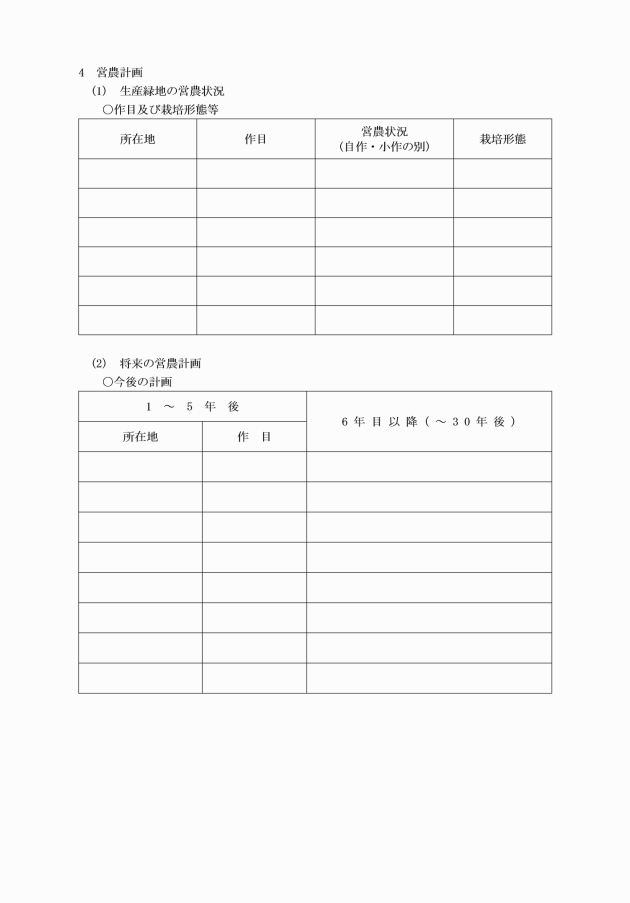

第4条 生産緑地地区の指定の申請をしようとする者は、生産緑地地区指定申請書(様式第1号)を、市長に提出するものとする。

2 申請の受付期間については、毎年4月1日から5月31日のうちの30日間とする。

3 農地等の面積は、登記簿に記載されている面積とする。ただし、地積測量図が作成されている場合は、実測値とする。この場合の地積測量図は隣地との境界が確定したものとする。

4 第3条第5号の土地に関する権利を有する者とは、次の権利を有する者とする。

(1) 所有権のほか対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した永小作権、先取得権、質権若しくは抵当権を有する者

(2) (1)の権利に関する差押えの登記又はその農地に関する買戻し特約の登記の登記名義人

(3) 当該農地等について、使用又は収益を有する権利を有する者

(4) 相続の手続が行われていない場合は、当該農地等について相続権を有するすべての者

(都市計画の案の作成)

第5条 市長は、生産緑地地区の指定の申請がされた農地等について、生産緑地連絡調整会議において審査し、要件を満たすと認める場合は、農業委員会の意見を聴取した上で、都市計画の案を作成するものとする。

(都市計画の案の常陸太田市都市計画審議会への付議)

第6条 市長は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第19条第1項の規定により、前条で作成した都市計画の案を、常陸太田市都市計画審議会に付議しようとするときは、都市計画の案に併せて、当該生産緑地地区指定申請書を提出するものとする。

(生産緑地地区を表示する標識の設置)

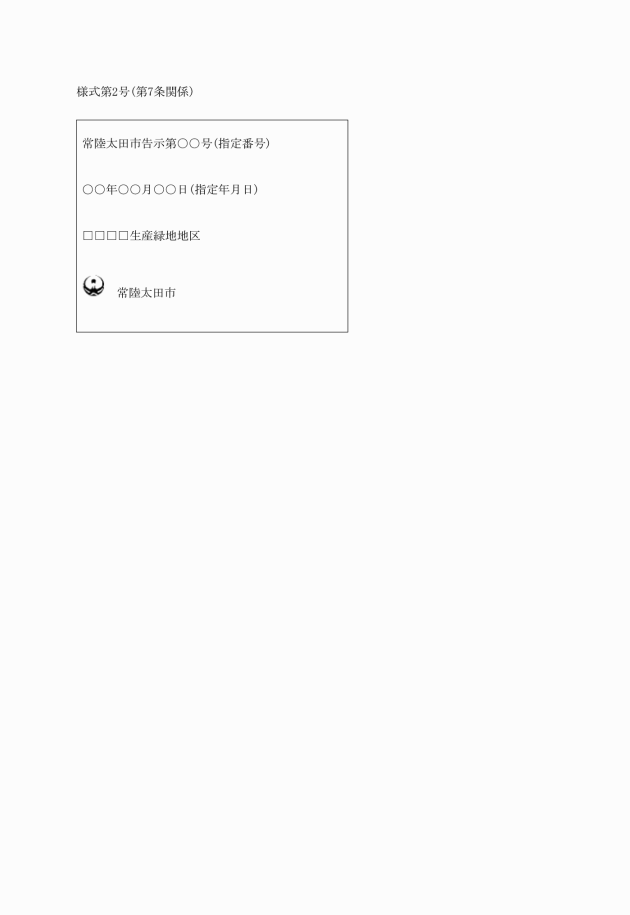

第7条 法第6条第1項の規定により標識(様式第2号)を、当該生産緑地地区内に設置するものとする。

(生産緑地の管理)

第8条 市長は、適正に管理されていない生産緑地を発見した場合は、関係機関、団体等と連携して、生産緑地の適正な管理に必要な助言又は指導を行うものとする。

(生産緑地地区内における行為の許可等)

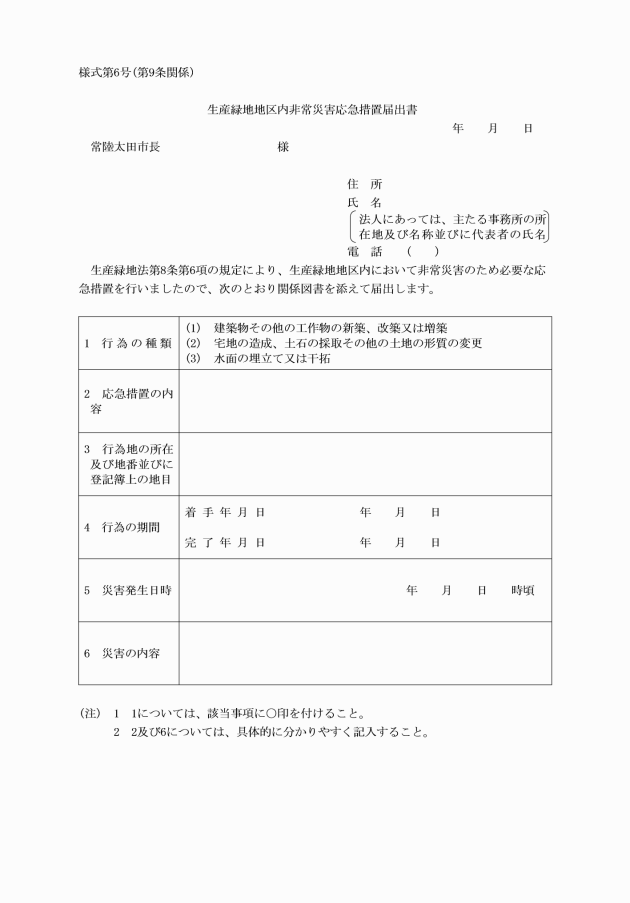

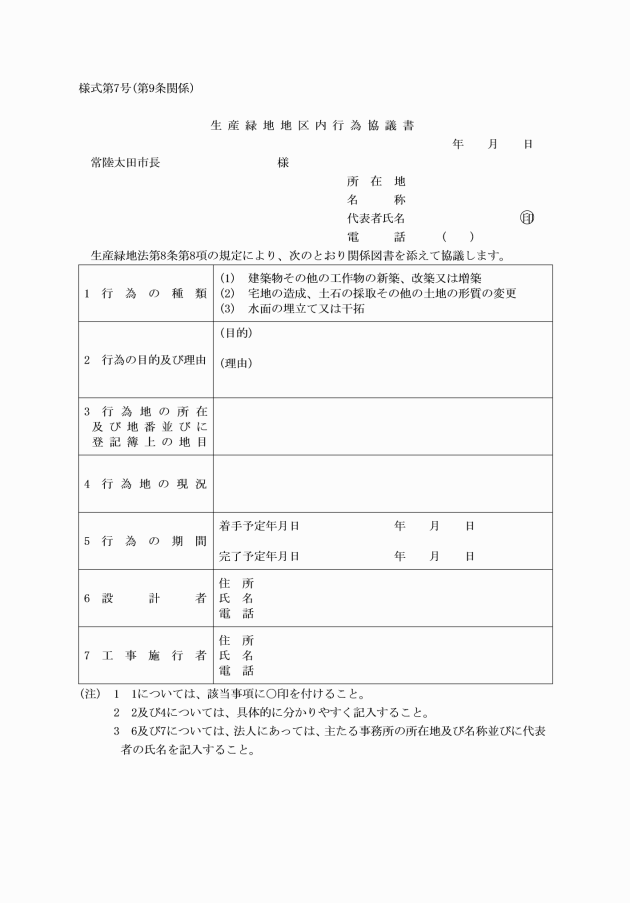

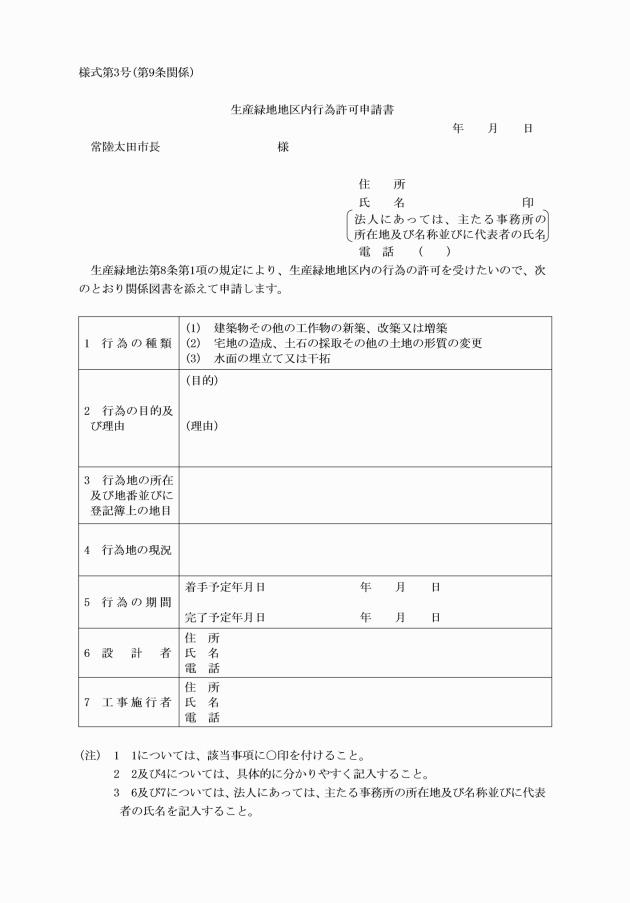

第9条 法第8条第1項の規定により許可を受けようとする者は、生産緑地地区内行為許可申請書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

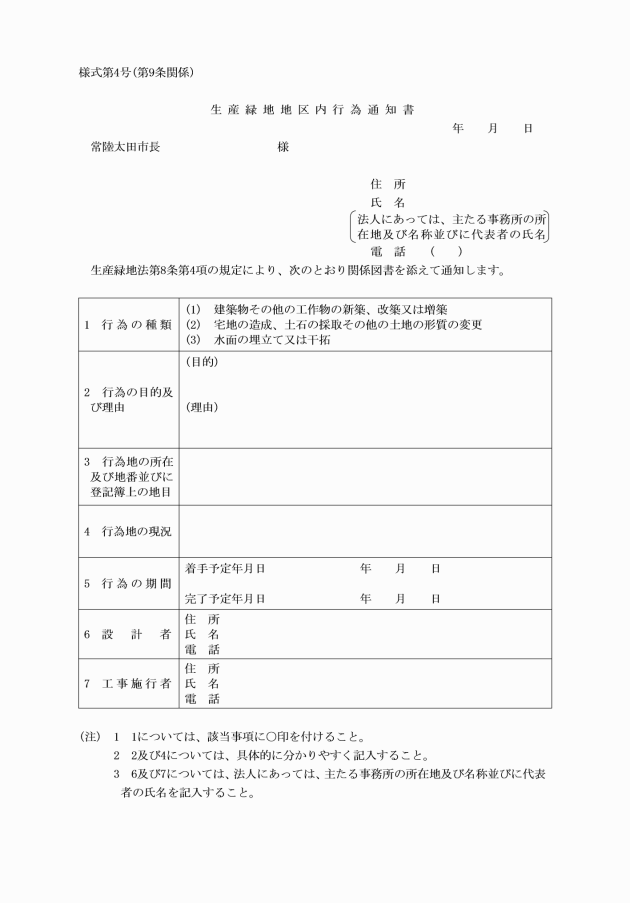

2 法第8条第4項の規定により通知をしようとする者は、生産緑地地区内行為通知書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

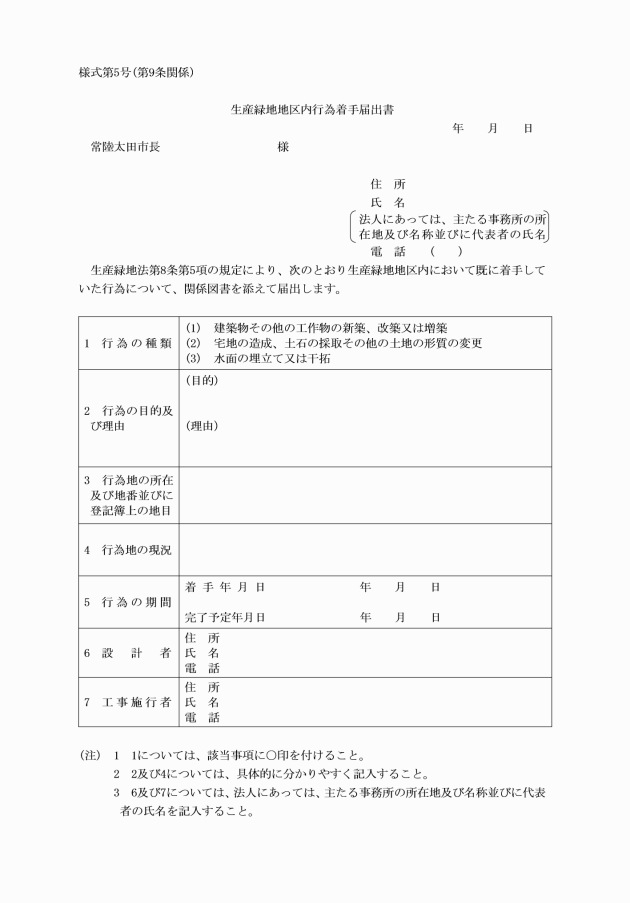

3 法第8条第5項の規定により届出をしようとする者は、生産緑地地区内行為着手届出書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

4 法第8条第6項の規定により届出をしようとする者は、生産緑地地区内非常災害応急措置届出書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

5 法第8条第8項の規定により協議をしようとする者は、生産緑地地区内行為協議書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

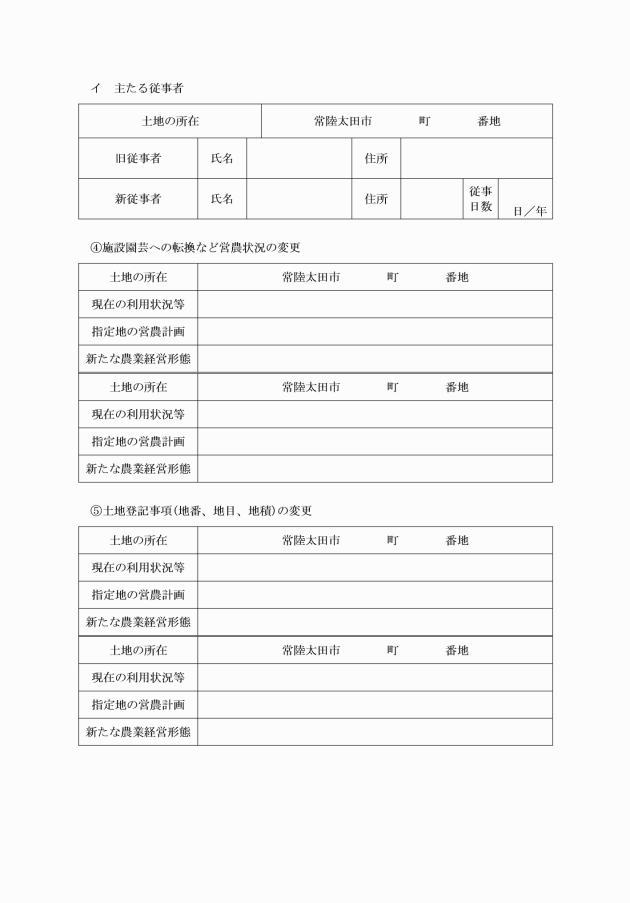

(生産緑地の所有者等の変更届)

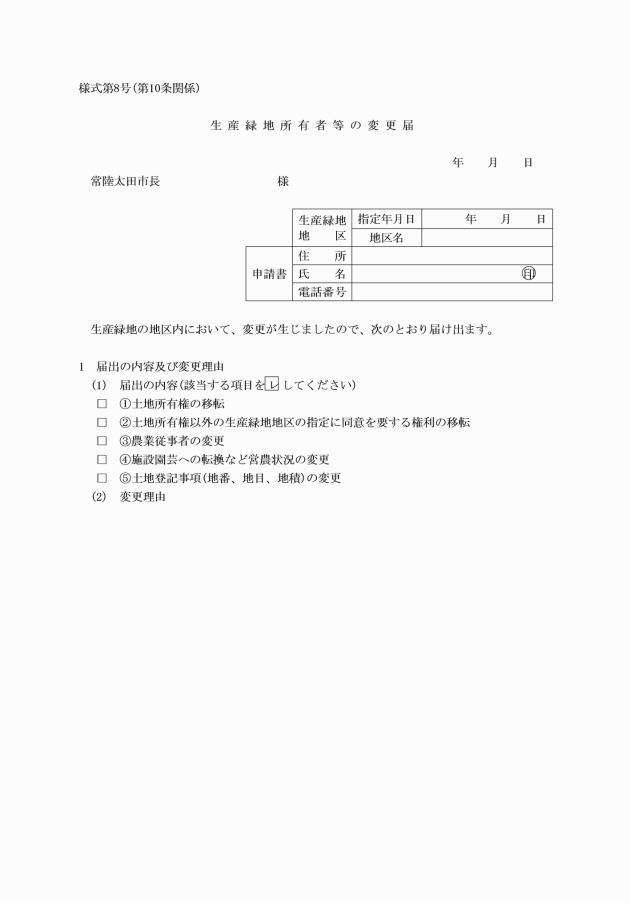

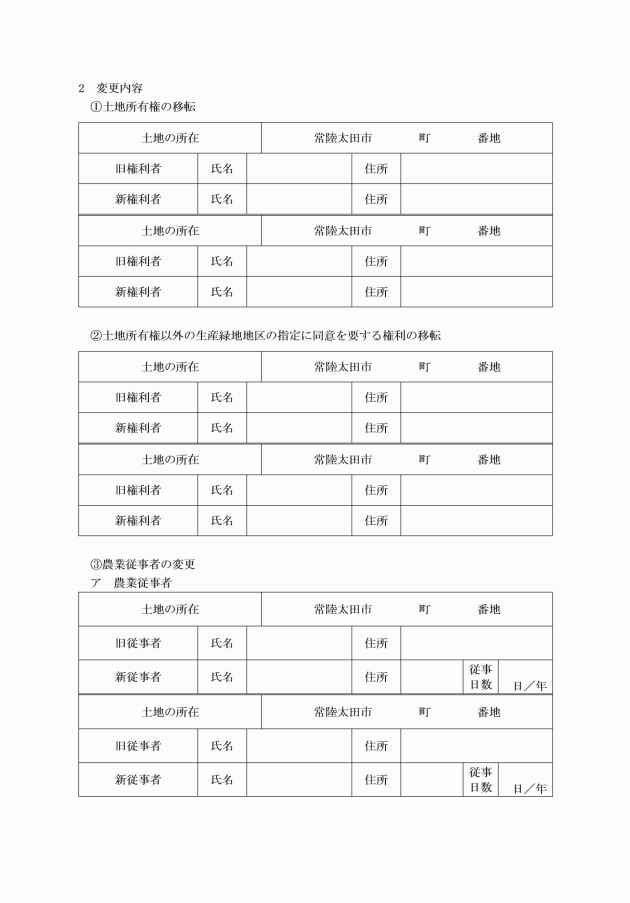

第10条 生産緑地地区に指定された土地所有者又はその相続人(以下「所有者等」という。)は、次に掲げる事項が発生した場合は、その内容を生産緑地所有者等の変更届(様式第8号)により、速やかに市長へ届け出るものとする。

(1) 農地としての売買、相続等による土地所有権の移転

(2) 土地所有権以外の生産緑地地区の指定に同意を要する権利の移転

(3) 農業従事者の変更

(4) 施設園芸への転換など営農状況の変更

(5) 土地登記事項(地番、地目又は地積)の変更

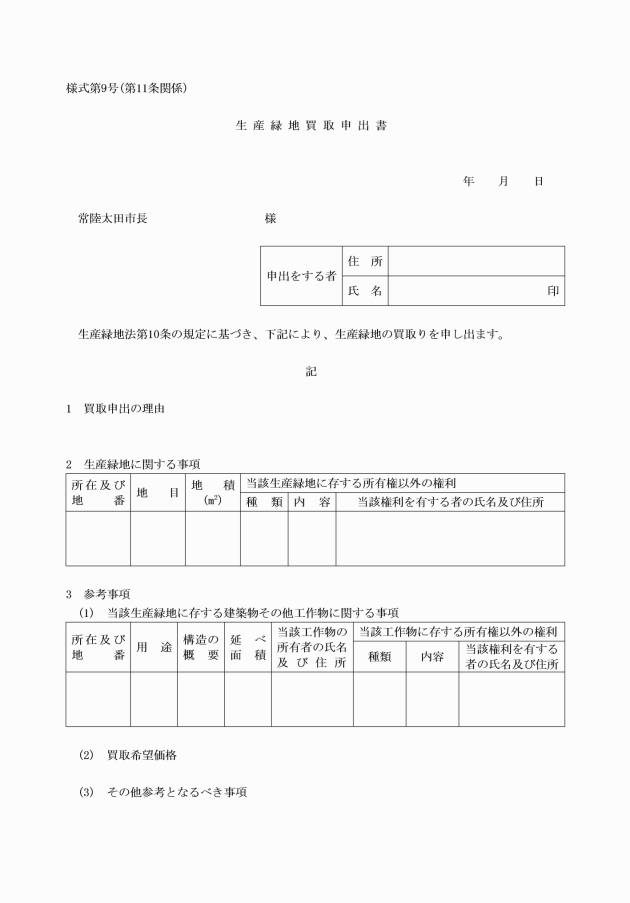

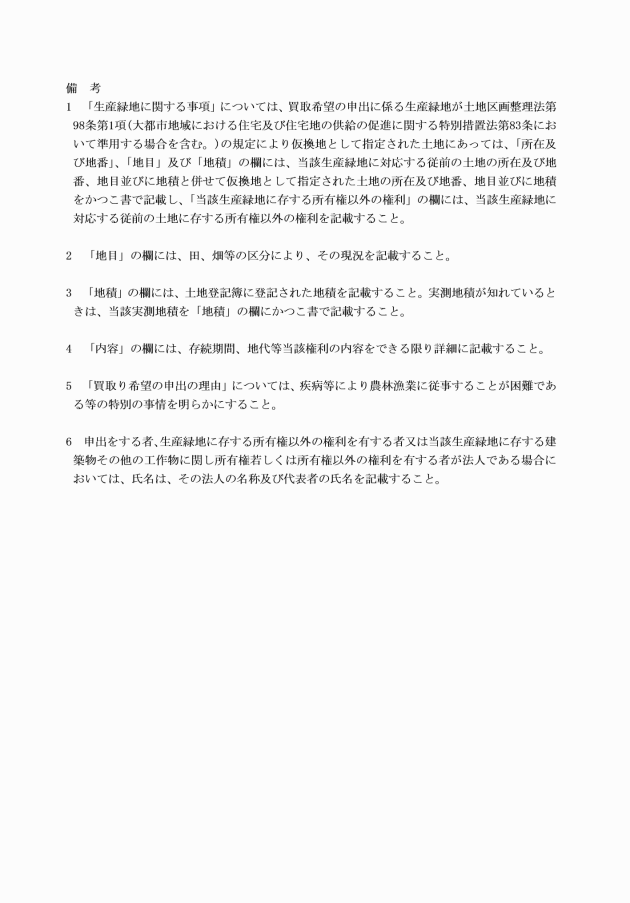

(生産緑地の買取り等の申出)

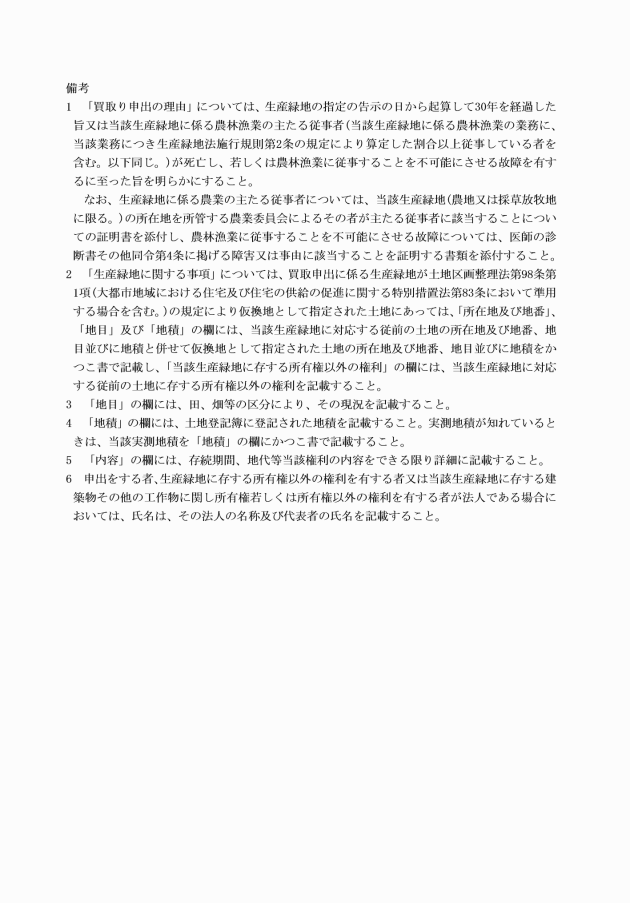

第11条 法第10条の規定による生産緑地の買取りの申出をする者は、生産緑地法施行規則(昭和49年建設省令第11号)第5条に規定する生産緑地買取申出書(様式第9号)を、市長に提出するものとする。

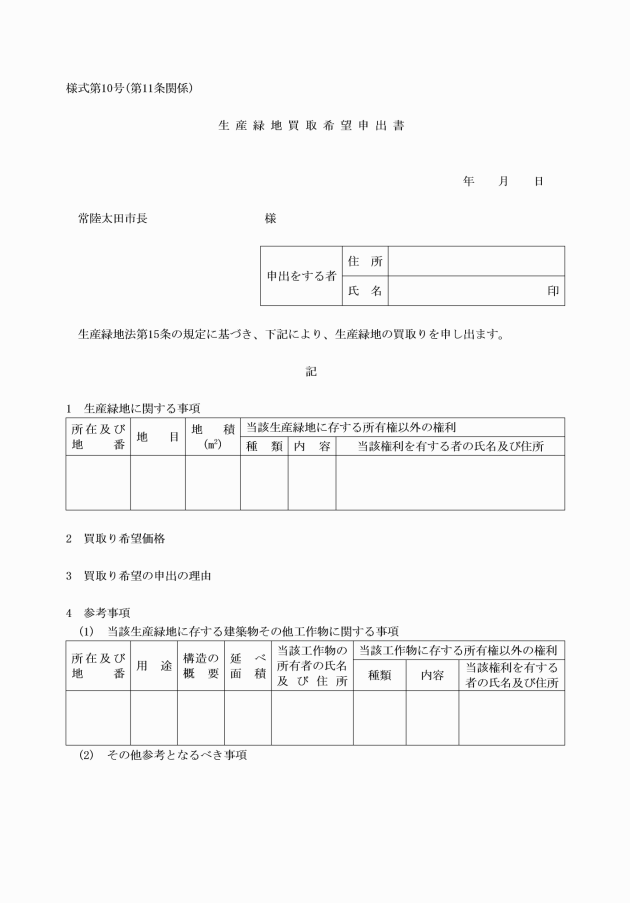

2 法第15条第1項の規定による生産緑地の買取り希望の申出をする者は、施行規則第6条に規定する生産緑地買取希望申出書(様式第10号)を、市長に提出するものとする。

(生産緑地地区の買取り申出への対応)

第12条 市長は、法第10条の規定による生産緑地の買取りの申出があった場合は、公共施設等の用に供する土地として必要がある場合に限り、買取り協議に応じるものとする。

2 市長は、前項の買取りを行わないと判断した場合は、農業委員会の協力を求め、生産緑地として利用する他の農業従事者への斡旋を行うものとする。

3 前項の斡旋が不調に終わった場合は、法第14条の規定による建築等の行為の制限を解除するものとする。

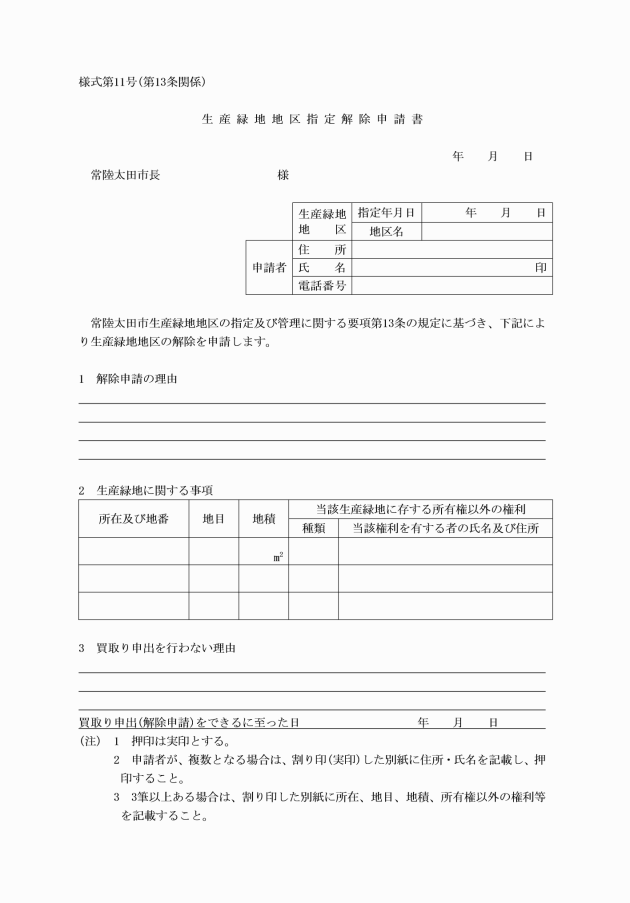

(生産緑地地区の解除)

第13条 生産緑地の所有者等は、法第10条の規定に基づく買取りの申出をする資格を有した場合、生産緑地地区指定解除申請書(様式第11号)により、買取の申出を行わずに生産緑地地区の指定の解除を申請することができるものとする。

2 市長は、前項の申請によるほか、次に掲げる場合において、生産緑地地区の指定の解除に係る都市計画の変更の手続を行うことができるものとする。

(1) 市等が買い取るとき。

(2) その他都市計画が定められたことにより、生産緑地地区の指定の必要がなくなったとき。

(3) 第12条第3項の規定により建築等の行為の制限を解除するとき。

(4) 第3条の指定要件を欠いたとき。

(生産緑地連絡調整会議)

第14条 生産緑地制度の円滑な運用に資するため、生産緑地連絡調整会議(以下「調整会議」という。)を設置するものとする。

2 調整会議は、次の事項について審査及び指導を行うものとする。

(1) 生産緑地地区の指定候補地の審査に関すること。

(2) 生産緑地地区の管理及び指導に関すること。

(3) 生産緑地地区の買取り及び斡旋に関すること。

(4) 生産緑地地区の指定解除に関すること。

(5) その他生産緑地制度に関すること。

3 調整会議の委員については、次のとおりとする。

(1) 総務部税務課長

(2) 企画部企画課長

(3) 農政部農政課長

(4) 建設部都市計画課長

(5) 農業委員会事務局長

(6) その他必要な関係課長

4 調整会議の議長は、建設部都市計画課長をもって充てるものとする。

5 調整会議は、必要に応じて議長が招集するものとする。

6 調整会議は、委員がやむを得ず出席できない場合、代理出席を認めるものとする。

7 調整会議の事務局は、建設部都市計画課に置くものとする。

(平26告示52・平30告示24・一部改正)

(その他)

第15条 この要項に定めるもののほか生産緑地地区の指定及び管理に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

附則

この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成26年告示第52号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成30年告示第24号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和4年告示第37号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示37・一部改正)

(令4告示37・一部改正)

(令4告示37・一部改正)

(令4告示37・一部改正)