利用者の負担

ケアプランに基づいてサービスを利用した場合、サービス事業者に支払う利用者負担は原則1割です。ただし、一定以上の所得がある方は利用者負担が2割又は3割となります。

このほかに、各種サービスに設定されたさまざまな加算があります。

負担割合(65歳以上の第1号被保険者)

1割負担となる方

- 市県民税を課税されていない方又は生活保護を受給している方。

- 被保険者本人の合計所得金額が160万円未満の方。

- 被保険者本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満の方で、同一世帯の本人を含む65歳以上の方が以下の要件に該当する方。

単身の場合…年金収入とその他の合計所得金額(※)の合計が280万円未満の方。

2人以上の場合…年金収入とその他の合計所得金額の合計が346万円未満の方。

2割負担となる方

- 被保険者本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満の方で、同一世帯の本人を含む65歳以上の方が以下の要件に該当する方。

単身の場合…年金収入とその他の合計所得金額の合計が280万円以上の方。

2人以上の場合…年金収入とその他の合計所得金額の合計が346万円以上の方。 - 被保険者本人の合計所得金額が220万円以上の方で、同一世帯の本人を含む65歳以上の方が以下の要件に該当する方。

単身の場合…年金収入とその他の合計所得金額の合計が280万円以上340万円未満の方。

2人以上の場合…年金収入とその他の合計所得金額の合計が346万円以上463万円未満の方。

3割負担となる方

被保険者本人の合計所得金額が220万円以上の方で、同一世帯の本人を含む65歳以上の方が以下の要件に該当する方。

単身の場合…年金収入とその他の合計所得金額の合計が340万円以上の方。

2人以上の場合…年金収入とその他の合計所得金額の合計が463万円以上の方。

※「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。

※40歳から64歳の方は、所得にかかわらず1割負担です。

負担割合証の交付

- 被保険者が介護サービスを利用する際に、1割負担、2割負担、3割負担のうちどれなのかを判別できるように介護保険負担割合証を交付します。

- 要介護認定を受けた方と、介護予防・生活支援サービス事業対象者に交付されます。介護サービスを利用する際にサービス事業所へ提示してください。

- 負担割合証の適用期間は、原則当該年度の8月1日から翌年度の7月31日となります。

- 有効期限が近付いたら、対象者に新しい負担割合証を送付します。更新の申請は不要です。

※申告の修正や65歳以上の世帯員の増減があった場合、適用期間中に負担割合が変更となる場合があります。

居宅サービスの費用

要介護度によって1か月に1割~3割負担で利用できる金額に上限(利用限度額)が設けられています。限度額を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額自己負担となります。

|

要介護度 |

1か月の利用限度額 | 自己負担(1割) | 自己負担(2割) | 自己負担(3割) |

|---|---|---|---|---|

| 要支援1 | 50,320円 | 5,032円 | 10,064円 | 15,096円 |

| 要支援2 | 105,310円 | 10,531円 | 21,062円 | 31,593円 |

| 要介護1 | 167,650円 | 16,765円 | 33,530円 | 50,295円 |

| 要介護2 | 197,050円 | 19,705円 | 39,410円 | 59,115円 |

| 要介護3 | 270,480円 | 27,048円 | 54,096円 | 81,144円 |

| 要介護4 | 309,380円 | 30,938円 | 61,876円 | 92,814円 |

| 要介護5 | 362,170円 | 36,217円 | 72,434円 | 108,651円 |

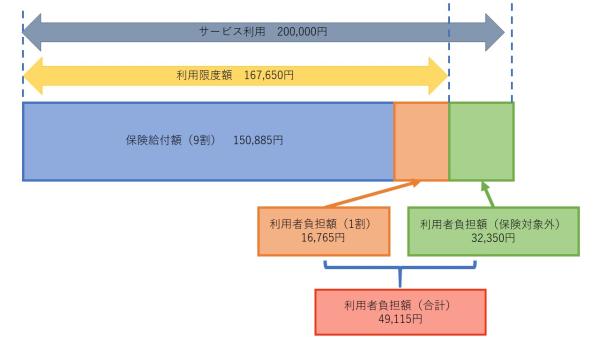

例:要介護1(利用限度額167,650円)、負担割合(1割)の方が、200,000円のサービスを利用した場合

サービス利用…200,000円

利用限度額…167,650円

利用限度額のうち、保険給付額(9割)は、150,885円

利用限度額167,650円-保険給付額150,885=利用者負担額(1割)は、16,765円(1)

利用限度額を超えた保険対象外の利用者負担額は、32,350円(2)

利用者負担額合計(1)+(2)=49,115円

上記の限度額に含まれないサービス

- 特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型、短期利用を除く)

- 地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用を除く)

- 認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)

- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

- 介護保険施設に入所して利用するサービス

下記サービスは1割~3割負担で使える限度額が個別に設けられます。

- 特定福祉用具購入(特定介護予防福祉用具購入)

上限額…年間10万円(自己負担10,000円から30,000円) - 居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)

上限額…20万円(自己負担20,000円から60,000円) - 居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)

医師・歯科医師の場合は1か月10,300円 ※月2回利用の場合(自己負担1,030円から3,090円)

施設サービスの費用

介護保険施設に入所した場合は、以下の1~4が利用者負担となります。

- 施設サービス費用(1割から3割)

- 食費

- 居住費

- 日常生活費(理美容代など)

基準費用額

食費・居住費については、施設の平均的な費用をもとに、基準となる額(基準費用額)が定められています。

実際の費用は施設と利用者の間で契約により決められます。

| 食費 | 居住費(滞在費) | |||

|---|---|---|---|---|

| ユニット型 個室 |

ユニット型 個室的多床室 |

従来型個室 | 多床室 | |

| 1,445円 | 2,066円 | 1,728円 | 1,728円 (1,231円) |

437円 (915円) |

※括弧内の額は介護老人福祉施設と短期入所生活介護の基準費用額。

負担限度額

低所得者の方に対しては、所得に応じた自己負担の上限(限度額)が設けられており、これを超える利用者負担はありません。

超えた分は特定入所者介護サービス費として介護保険から給付されます。

※給付を受けるには市への申請が必要です。

助成を受けるための要件

以下の1と2の両方を満たす方が対象となります。

- 本人と配偶者(事実婚や内縁関係を含む)及び同一世帯の方が市民税非課税であること。

また、世帯を別にする配偶者がいる場合は、その配偶者が市民税非課税であること。 - 預貯金などの資産が基準の額を超えないこと。

認定要件となる負担段階ごとの預貯金等資産の額 利用者負担段階 所得の状況 預貯金等資産の額 第1段階 生活保護等受給者 要件なし 老齢福祉年金受給者 単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下 第2段階 年金収入等が80.9万円以下 単身650万円以下、夫婦1,650万円以下 第3段階(1) 年金収入等が80.9万円超120万円以下 単身550万円以下、夫婦1,550万円以下 第3段階(2) 年金収入等が120万円超 単身500万円以下、夫婦1,500万円以下

※年金収入等とは、公的年金等収入金額(非課税年金を含む)及びその他の合計所得金額です。

※第2号被保険者(65歳未満)の方は、負担段階に関わらず、単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下であれば支給対象となります。

対象となるサービス

- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

- 介護老人保健施設

- 介護医療院

- 介護療養型医療施設

- 地域密着型介護老人福祉施設

- 短期入所生活介護

- 短期入所療養介護

※デイサービスや通所リハビリテーションの食費は対象外です。

| 利用者負担段階 | 施設サービス | 短期入所サービス | |

|---|---|---|---|

| 第1段階 | 生活保護、老齢福祉年金等受給者 | 300円 | 300円 |

|

第2段階 |

前年の合計所得金額及び年金収入額が80.9万円以下 | 390円 | 600円 |

| 第3段階⑴ | 前年の合計所得金額及び年金収入額が80.9万円超120万円以下 | 650円 | 1,000円 |

| 第3段階⑵ | 前年の合計所得金額及び年金収入額が120万円超 | 1,360円 | 1,300円 |

| 利用者負担段階 | 居住費(滞在費) | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| ユニット型個室 | ユニット型 個室的多床室 |

従来型個室 | 多床室 | ||

| 第1段階 | 生活保護、老齢福祉年金等受給者 | 880円 | 550円 | 550円 (380円) |

0円 |

|

第2段階 |

前年の合計所得金額及び年金収入額が80.9万円以下 | 880円 | 550円 |

550円 |

430円 |

| 第3段階⑴ | 前年の合計所得金額及び年金収入額が80.9万円超120万円以下 | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 (880円) |

430円 |

| 第3段階⑵ | 前年の合計所得金額及び年金収入額が120万円超 | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 (880円) |

430円 |

※括弧内の金額は介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の負担限度額です。

負担限度額認定証

- 負担限度額の申請を行い、対象となった方には、負担限度額認定証を交付しますので、施設へ提示してください。

- 負担限度額認定証の有効期間は、原則当該年度の8月1日から翌年度の7月31日となります。新規に申請した場合は、申請月の1日から翌年度の7月31日までとなります。

- 更新される方は申請が必要です。

申請について

申請書類を記入のうえ、市役所本庁か支所の窓口、もしくは郵送で提出してください。

詳しくは、「申請の際の留意事項」をご覧ください。

申請書類は以下の通りです。

- 介護保険負担限度額認定申請書(令和7年度用)

- 同意書(介護保険負担限度額認定申請書の裏面)

- 預貯金等の資産がわかる書類の写し(通帳のコピー等)

配偶者がいる場合は、配偶者の預貯金等の資産がわかる書類の写しも必要です。 - 個人番号の記載等に関する確認書

- 市区町村民税の課税(非課税)証明書

※下記に該当する方のみ添付が必要です。

・配偶者が令和7年1月1日時点で市外にお住いの方

・令和7年1月2日以降に常陸太田市へ転入された方

更新について

負担限度額認定証を7月31日以降も使用する方は更新が必要です。

前年度に負担限度額認定証を発行している方には、有効期限前に更新の申請書をお送りしています。

市役所本庁か支所の窓口、もしくは郵送で提出してください。

利用者負担段階の特例減額措置について

世帯の中に市民税が課税されている方がいる場合、原則として食費や居住費は軽減されませんが、介護保険施設に入所して食費や居住費を負担した結果、在宅に残る配偶者などが生計困難に陥らないようにするため、下記のすべての要件に該当する場合は、特例として負担限度額の適用が受けられます。

この措置を受けるには申請が必要です。

軽減の内容

上記の要件に該当しなくなるまで、食費又は居住費のいずれか、あるいは両方について利用者負担第3段階⑵の負担限度額が適用されます。

※ショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護)は対象外です。

対象者の要件

負担限度額認定の特例減額措置を受けるためには、下記のすべての要件に該当する必要があります。

- 2人以上の世帯(別世帯の配偶者も含む)であること

- 世帯に市民税課税者がいること

- 世帯の収入から、施設の利用者負担(介護サービスの自己負担+食費+部屋代)の見込額を差し引いた額が80万円以下であること

※土地などを譲渡したことによる所得は除きます。 - 世帯の現金、預貯金等の合計額が450万円以下であること

- 住んでいる家屋など日常生活のために必要な資産以外に利用できる資産がないこと

- 介護保険料を滞納していないこと

申請について

以下の書類を提出してください。

- 介護保険負担限度額認定申請書

- 同意書

- 市町村民税課税世帯における食費・居住費の特例減額措置に係る資産等申告書

- 固定資産課税台帳・名寄帳

- 世帯全員の収入を証する書類(所得証明書、源泉徴収票、年金支払通知書等)

- 施設の利用者負担額が分かる書類(契約書の写し及び利用者負担見込み明細)

- 預貯金額等の資産の額が分かる書類の写し(通帳のコピー等)

※配偶者分の写しも必要です。 - 個人番号の記載等に関する確認書

交通事故によりサービスを利用した方へ(第三者求償)

介護サービスの利用にかかる費用のうち、交通事故等の第三者行為が原因で要介護状態になったり、要介護度が重度化して、介護サービスが必要と介護なった被保険者(被害者)が介護サービスを利用した場合、その費用は第三者(加害者)が負担すべきものとなります。

その場合の介護サービス費の保険給付相当額は、保険者である市が一時的に立て替えて、あとで加害者に請求することになります。これを「第三者求償」といいます。

第三者求償に該当する可能性が生じた場合、市に届出が必要となりますのでご相談ください。

なお、市は届出書類を確認後、当該事務を茨城県国民健康保険団体連合会に委任します。

届出書類

| 事故発生状況報告書 | 事故発生場所や発生したときの状況などを記載する書類です。 |

| 交通事故証明書 | 交通事故の事実を証明する書類で、自動車安全運転センターが発行します。 交番、警察署にある請求書で請求を行い、後日郵送することもできます。 |

| 誓約書 | 加害者が、市に対して被保険者の介護に係る費用について、自己の責任において支払うことを誓約する書類です。 |

【介護保険法(抜粋)】

(損害賠償請求権)

第21条 市町村は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

関連ファイルダウンロード

- 介護保険負担限度額申請の際の留意事項(令和7年度)PDF形式/404.51KB

- 介護保険負担限度額認定申請書(令和7年度)WORD形式/42.64KB

- 介護保険負担限度額認定申請書(令和7年度)PDF形式/224.23KB

- 介護保険負担限度額認定申請書(記載例)PDF形式/291.23KB

- 個人番号の記載等に関する確認書(負担限度額申請用)WORD形式/36.5KB

- 個人番号の記載等に関する確認書(負担限度額申請用)PDF形式/81.85KB

- 個人番号の記載等に関する確認書(記載例)PDF形式/128.15KB

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。

お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉事務所高齢福祉課 介護保険係です。

本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線154

メールでのお問い合わせはこちらアンケート

このページに対するご意見やご感想をお聞かせください。なお、寄せられたご意見などへ、個別の回答は行いません。

住所・電話番号など、個人情報を含む内容は記入しないでください。

それ以外のご意見・ご提案などはこちらからお願いします。

- 【アクセス数】

- 【更新日】2023年6月21日

- 印刷する